冬支度の準備として購入した猫の”あったかもふもふハウス”のキャットポケット(S)。

ミミさんがちょっと窮屈そうな仕草(?)を見せる時もあったので、段ボールで少し大きめの寝床も予備で自作してみることにしました。

※当記事は続きモノです。

- 初めての冬支度 – 猫の寝床

- 初めての冬支度 – 猫の寝床2

- 初めての冬支度 – 猫の寝床3(自作段ボールハウス) ←いま見ている記事

- 初めての冬支度 – 猫の寝床4(半自動型プログラムタイマー)

- 冬用段ボールキャットハウス【改修版】

どのくらい快適にしてやればいいのだろう

猫を飼い始めて4ヵ月。季節は真冬に突入です。

当初はバスケットタイプのキャットポケットを購入してそれで冬を乗り切るつもりでした。

ミミさんはそこそこ気に入ってくれたようで、夜になるとすんなりとそこに入ってくれます。

でもどれだけあたたかいのか、どれほど過ごしやすいのかがいまいちわからないのですよ。

猫の仕草で判断できるほどまだ付き合いも長くないんでいつも?マークを頭にちらつかせながら、

狭くないのかなぁ…

寒くないのかなぁ…

と疑問だらけの毎日を過ごしてます。

狭いところが好きとは言うけれど

猫って狭いところが好きとはよく聞きます。

室内を自由に歩ける放し飼い状態なら、猫も適当に狭いところを見つけて潜り込んで飽きたらまた別の場所に移動して…なんてことをやるんでしょう。

しかしながらうちのミミさんはまだ放し飼いにできるほどおとなしくもなくまだまだ子供なので、夜はケージに閉じ込める生活が続いてます。

このケージという限られた空間内のさらに狭い寝床で一晩中丸まって過ごすのは、寒がりの猫と言えどもかなり窮屈だと思うんですよ。

そうかといって体を伸ばして寝ようと寝床から外に出たところで、人間側は夜は暖房を切って寝てますからケージ内は寒いに決まってます。

でも猫だって体を伸ばして寝たい時だってあるんじゃないでしょうか?

こんな感じで。(昼寝だけどやっぱりずり落ちそう…)

こんなのを見ちゃうと、もう少し大きめの寝床を用意してあげた方がいいのかなぁとも思っちゃうわけです。

段ボールハウス自作

さてそうなると、そこそこ大きくて保温効果があってなおかつ温度も調整可のキャットハウスなんてものはあるのか?って話になってきます。

しかも我が家のケージサイズにぴったり合うキャットハウス…。

そんな都合のいい話は…あるわけな~い!

じゃあ自作しちゃおうってことで、ケージにぴったり収まりそうなサイズの段ボール箱が見つかるのを待って作業にとりかかることにしました。

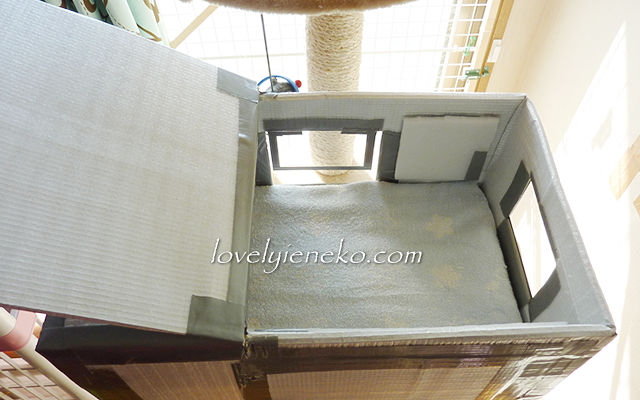

いきなりですが完成品です。見た目はただの箱です。(笑)

(相変わらずガムテープの跡が汚いですが見た目より実用!)

自作ということでなんとかケージ内にぴったり収まってます。

我ながら完璧な採寸だこと。

作り方はサイズを測って切ってガムテープで張り合わせていく…ただそれだけの作業。

もちろん冬用ということでいくつか工夫はしてます。

密閉感と開放感

我が家の冬の夜は一切の暖房を止めて寝ます。

(布団はあったかくして寝てます)

東京都心部に近いマンションのせいか、北側を除いてはさほど冷えたりはしません。

でも寒がりの猫にはもしかしたらちょっと厳しいのかも。

なので段ボールハウス内にはできるだけ冷気が入らないよう工夫してみました。

てっぺんには(半開きの)蓋をつけてあります。これですき間風は避けられます。

また半開きにしたことで段ボール内の手入れもできます。

蓋の上に猫が乗ってもずれる心配はありません。

いくら蓋がついてるといっても、当然のことながら猫が自力で箱の中に入ることはできません。

そこで猫がくぐれる程度に箱の一部を切り取り、その切り取ったスペースよりも一回り小さいサイズに100均で売ってる硬質タイプの透明なカードケースを切り出して”のれん”のような感じで付けてみました。

押せば動く方式で、箱の中からもマットの敷いてあるエリアからもどちら側からも出入り自由です。

ただし位置関係の都合で出入り口から中の様子がちょっとわかりにくいこともあって、中が見えるスペースをもう1ヵ所あけることにしました。

猫がいるのかどうかをすぐに確認できるだけでなく、中でどんな状態でいるのかも常に把握しておきたいからです。

こちらも硬質タイプのカードケースを、今度はガムテープで密閉する形で貼り付けてみました。

つまり出入り口のわずかなすき間だけが唯一の空気の通り口になり、すき間風は極力抑えられます。

切り取ったスペースはこの2ヵ所だけなので、猫が好むという”暗くて狭い空間”もなんとか残せたんじゃないかと思います。

断熱

箱の周りには100均で売ってるアルミシートを二重に貼ってみました。

箱下にも冷気を遮断する目的でこれまた100均で売ってる厚手のアルミシートを敷いてあります。

箱の内側にも同様に厚手のアルミシートを両面テープで貼りつけ、さらにウレタン材も張り合わせて断熱効果を補強してます。

(本来ならもっとすき間なく貼るところですが、間に合わせの材料しかなかったものでこんな無様な姿に…)

保温

猫自身である程度は温度調整ができるように、箱の内部は奥にホットカーペットを手前はタオルだけと、全体的に温度差ができるようにしてみました。

気温が大幅に変わるときには、敷くタオルの枚数や厚さを調整することでホットカーペットの熱の伝わり具合をコントロールできます。

今ではこんな感じで昼夜問わず、ちょっと寒い時は進んでこの中に入って休んでます。

ただこの段ボールハウス、ケージの大きさに合わせて作っているので、猫が体をぐぅ~と伸ばして休めるほど広くはないんです。

そんなときは”アホだ、アホだ”と思っていた猫も学習するようで、こんな使い方もしておりましたですよ。

ちょっと驚き。

ホットカーペットの温度調整

ここ1ヵ月ほど(アイリスオーヤマの)ホットカーペットを使ってみたんですが快適さは上々のようです。

けっこうな頻度でミミさんは乗っかってますから。

それでも1点だけ気になることが。

使っているホットカーペットは面によって2種類の温度設定があって、一方が28℃もう片面は38℃と環境によって使い分け可能になってます。

メーカーの説明によれば

熱くなると温度を下げ、温度が下がるとまたポカポカに。

早い話がサーモスタット機能が搭載されてる優れものというわけです。

ただしこのホットカーペット、スイッチのオンオフがなくコンセントにつないだ時がオンになるというシンプルな構造。

つまり日差しのあたる昼間に電源をオフにするためには、毎朝いちいちコンセントからプラグを抜く必要があります。

(スイッチ付コンセントならいくぶんは楽かも)

また夜は夜で決まった時間に再度プラグをコンセントに差してホットカーペットを温める作業が待ってます。

これが毎日のこととなると少々面倒です。

百歩譲って朝はすべての電源をチェックして外出するでしょうから、消し忘れの可能性はとても低いかもしれません。

しかしながら夜は酔っぱらっていたり眠気が勝ったりでついつい電源を入れ忘れてしまう確率は朝よりは高くなりがちです。

それにサーモスタット機能が付いてるとはいえ、どの程度の温度帯でサーモスタットが働くのかまではわかりません。

もしも広い温度帯でのサーモスタット機能だったなら、スイッチがオフになる時間は短く、結局は一晩中あったかいままかもしれません。

そうなった場合、猫の体温も加わって暑くなりすぎてかえって過ごしにくいってこともありえます。

これらの心配を解消するには強制的に自動でスイッチがオンオフできる仕組みがあれば即解決なんですけどね…なんて考えていたらふと思い出しました。

”プログラムタイマー”というワードを。

実は以前にプログラムタイマーを使っていたことがありまして、早速ネットで検索したら…いいのがありましたよ。

ということですぐに購入し設定を済ませて使ってみたところ、いい具合にホットカーペットの”半自動温度調節”が可能になりましたです。

これに関しては冬支度 – ミミの寝床4で続きをどうぞ。

キャットポケットは?

これまで使っていた”あったかもふもふハウス”の「キャットポケット」はどうなったかというと…床に置いて日中の休憩所の一つとして活躍してくれてます。

どっちをメインに使うかは、もう少し使ってみてから判断しましょ。

コメント